【文/观察者网专栏作者 白玉京】

佛罗里达州卡纳维拉尔角,漆黑的夜幕下,一头钢铁巨兽悄然苏醒。

在这里,蓝色起源公司的新格伦重型火箭NG-2已总装完成,在运输-起竖架上缓缓驶向36号发射台,这座高达98米的庞然大物被高高竖起,矗立在发射台上,准备迎接其第二次飞行——一场承载着美国重返太空巅峰雄心的回收试验。海风携带着咸湿的味道,远处的大西洋波涛汹涌,而回收船“杰克琳号”已就位,等待着助推器从天而降的“软着陆”。

新格伦重型火箭在夜幕下竖起。图片来源:蓝色起源

大洋彼岸,酒泉卫星发射中心的灯光同样彻夜不熄。

10月20日,中国蓝箭航天公司的朱雀三号火箭在96B发射区完成全箭加注和静态点火测试,九台天鹊-12A液氧甲烷发动机喷射出炙热的蓝焰,持续35秒,推力高达760吨,地面微微颤动,仿佛东方巨龙在低吼。工程师们围着控制台,数据飞速滚动,验证回收算法。这是中国民营航天“弯道超车”的关键一步,目标直指第一级回收。

朱雀三号

在美国SpaceX一统天下的时代,谁将打破垄断?距离年底仅剩两个月,这场中美“复用火箭之战”已进入白热化。全球目光已锁定东方与西方的“双龙戏珠”——谁先实现轨道级第一级回收,谁就将成为继SpaceX后全球第二家掌握成熟可复用火箭的企业,打响太空竞赛的发令枪。当然,这场角逐不止双雄:中国还有力箭二号、天兵三号和长征十二号可复用型火箭蓄势待发。

新格伦火箭也是一个不断跳票的鸽王

蓝色挑战

蓝色起源公司号称亚马逊创始人贝索斯的“太空梦工厂”。其核心产品——新格伦(New Glenn)重型运载火箭,高98米、直径7米,低轨运力可达45吨,目标是挑战SpaceX的“猎鹰”9和“猎鹰重型”火箭,同时承担NASA月球任务、亚马逊“柯伊伯”星座卫星和国防发射。新格伦的最大特点是“慢”:SpaceX的“猎鹰”9从研发到首次回收成功,只用了5年;新格伦已耗9年,回收仍未成功。

经历多年延期,新格伦终于在2025年1月首飞。火箭成功将“蓝环”原型卫星送入轨道,跻身少数首飞即入轨的公司。但回收环节却告失败:助推器在再入大气层时失控,三台BE-4发动机未能重启,坠入大西洋。美国联邦航空局介入调查,确认是振动与热防护问题,并提出7项改进措施。

如今焦点转向计划在11月进行的第二次飞行(NG-2),任务是发射NASA的“ESCAPADE”火星探测双星。这不仅是商业发射,更是回收验证的关键一战。助推器将尝试全流程回收,目标是在大西洋海上平台“杰克林”上垂直着陆。蓝色起源副总裁在国际宇航大会上强调:“我们全力争取回收,若成功,90天内就能翻新再次使用,执行无人登月器任务。”

新格伦搭载七台BE-4甲烷发动机,总推力约3800千牛,设计寿命25次复用;上面级使用两台BE-3U氢氧发动机,已完成真空点火试验。虽然首飞显示约九成回收路径顺利,但发动机重启和热防护仍是最大隐患。蓝色起源CEO直言:“回收需要一点运气,更需要扎实执行力。”

如果NG-2实现回收,新格伦将真正跻身可复用火箭俱乐部,有望削减过亿成本,抢占军工和商业市场。但与SpaceX的“快速试错”不同,蓝色起源磨磨蹭蹭的“龟兔赛跑”已耗去贝索斯逾百亿美元。11月的“回收之夜”,将决定蓝色起源能否兑现它的蓝色雄心。

乔尔·瑟塞尔博士指出中美对比,26个月对比260个月

朱雀之火

“朱雀三号融合了猎鹰9号架构与星舰部分特性,具备挑战现有可复用火箭市场格局的潜力”,马斯克在社交平台上点赞,引起全球航天圈的震动。

而美国航天专家乔尔·瑟塞尔博士则给出了更直白的数字对比:朱雀三号仅用了26个月发展到首飞节点,而蓝色起源的新格伦已经走了260个月,却依然在验证回收。一个零,一个数量级,构成了惊心动魄的对比。

蓝箭航天成立于2015年,被称为中国商业航天的“黑马”。朱雀三号是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭,这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近,而不同于猎鹰火箭。

猎鹰采用铝锂合金结构,推进剂还是液氧煤油;而朱雀三号选择“不锈钢+甲烷”的组合,更注重复用寿命和未来可扩展性。某种意义上,它体现出中国商业火箭在设计理念上的前瞻性:高66米、直径4.5米,低轨运力21吨(可复用模式);它的任务是承载中国星网和千帆星座(总计2.6万颗卫星),并具备空间站补给能力。

朱雀二号在2023年完成全球首例甲烷火箭入轨,虽然在2025年8月经历一次失败,但蓝箭用极快的节奏推进朱雀三号:2024年完成10公里跳跃试验,2025年6月全尺寸助推器点火,10月更完成全推力湿装演练,几乎覆盖了全部发射前流程。

首飞计划定于2025年第四季度(最早11月),从酒泉升空。最大看点是第一级回收:垂直起降,人工智能着陆算法,不锈钢热防护。CEO张昌武放言:“三次飞行内实现回收,总运载能力达60吨。”成本目标锁定在每公斤2000美元以内,直逼SpaceX。

朱雀三号引起了马斯克的强烈关注。图片来源:蓝箭航天

群雄逐鹿

相比美国主要押注“新格伦”,除了朱雀三号之外,中国还有另外三型大火箭冲刺年关,凸显出“国家队+民营”的合力格局。

力箭二号由中科院商业航天公司研制,计划于2025年9月在海南商业港首飞,搭载新一代货运飞船“轻舟”原型,为天宫空间站补给。“轻舟”由微小卫星创新院研发,单舱设计、27立方米货舱、2吨载重,支持快速补给,这将是商业公司首次参与空间站的低成本运输。力箭二号首飞仍为一次性使用,但目标在2028年实现第一级回收,意义在于降低天舟运输成本,并与卫星互联网形成联动。

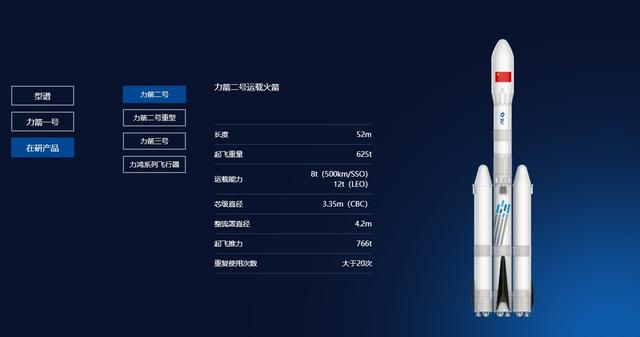

力箭二号后面还有大家伙,尤其是力箭三号,很像马斯克的星舰。图片来源:中科宇航

天龙三号来自北京天兵科技,被称作“猎鹰9中国版”。火箭高72米、直径3.8米,低轨运力18吨。2024年因静态点火意外“飞行”而备受关注,2025年9月终于完成35秒全推力测试,九台天火-12发动机总推力超过1100吨。首飞预计在2025年7—8月,从文昌商业发射场起飞,将卫星送入太阳同步轨道。天龙三号首飞不会回收,但设计上支持10次复用,目标在2026年实现年发射12次,直面朱雀三号的竞争。

长征十二复用型可能包括至少甲乙两型。长征十二甲来自于国家队和民商队的联手,直径3.8米,一级配备安徽九州云箭航天技术有限公司的龙云液氧甲烷发动机,具备可回收能力。根据中国航天科技集团八院的一份PPT资料显示,长征十二乙火箭直径达4.37米,高度为72米。在回收模式下,其低地球轨道运载能力可达12吨,500公里太阳同步轨道的运载能力则提升至15吨。

可以说,从“轻舟”补给的力箭二号,到对标猎鹰的天兵三号,再到承载国家复用路线的长征十二A,中国商业火箭正在形成多条技术脉络,彼此竞争又互相支撑,共同推动商业航天走向成熟。

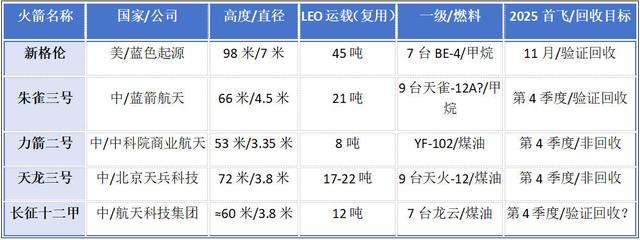

以下表格对比五款火箭关键参数,数据基于公开来源,不保证权威性,仅供参考:

这只是一个开始

谁能率先造出第二型可复用火箭?哪家公司能成为世界上第二个实现复用的团队?这或许非常重要,也可能并非决定性。毕竟,商业航天是一场长期事业,除了敢于争先,更考验的是商业模式的持久力与经营技巧。

更值得注意的是,中国作为工业大国,已经展现出强劲的追赶势头。美国眼下只有一型复用火箭在服役,而中国在2025年底前就将有四型大火箭集中首飞。这只是一个开始。

无论是力箭二号首飞便直指空间站补给,用“轻舟”飞船挑战低成本运输;还是国家队的长征十二号甲采用民营团队的“龙云”发动机,都在说明同一个事实:中国航天在顶层设计上,正以前所未有的力度吸纳民营力量,展开更深远的战略布局。在中美竞相进入复用火箭时代的节点,这种“国家队+民商队”的组合,或许正是中国能在未来十年持续追赶甚至反超的关键。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。